6 марта – День рождения Александра Ивановича Покрышкина (1913-1985), аса Великой Отечественной войны, автора новой тактики воздушного боя, маршала авиации, Трижды Героя Советского Союза, второго по результативности (после Ивана Кожедуба) пилота-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Сдержанный и деликатный, очень часто за свою службу был неудобен многим начальникам. Им не могла нравиться его инициатива и самостоятельность. Кроме того, Александр Иванович был абсолютно не честолюбивым человеком, не однажды отказывался от соблазнительных должностей

— Смыслов О. С. Асы против асов

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Войну старший лейтенант А. И. Покрышкин встретил в должности заместителя командира эскадрильи на Южном фронте. Из-за близости к границе его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт 211-го бомбардировочного полка — лёгкий бомбардировщик Су-2, приняв его за вражеский. Его пилот выжил, но штурман Семёнов был убит[2].

Было и такое: идём на задание, к нам пристраиваются два МиГ-3. Думаем, лететь с истребителями надёжнее. Вдруг происходит невероятное — один из МиГов точными выстрелами сбивает командира нашей эскадрильи и набрасывается на мой самолёт. Покачиваю машину с крыла на крыло, показываю наши опознавательные знаки. Это помогло…

Спустя много лет, когда я учился в Академии Генерального штаба, рассказал об этом случае своим однокурсникам. В нашей группе учился трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Он попросил меня повторить рассказ.

Пересказал снова.

«Это был я», — смущённо и расстроенно заявил он.

«Шутишь, Саша?»

«Да какое там «шутишь»! В начале войны я действительно сбил Су-2. Был со мной такой страшный случай, не знал самолёты Сухого, ведь они появились в частях перед самой войной, а вид у них совсем необычный — подумал, что фашист…»

— из рассказа Героя Советского Союза, маршала авиации И. И. Пстыго Л. М. Кузьминой

В бою 26 июня 1941 года он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. 3 июля, одержав ещё одну победу, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин, увидев как устарела тактика советских ВВС, начал заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ. Ему приходилось сражаться в крайне тяжёлых условиях постоянного отступления. Позже он говорил:

Тот, кто не воевал в 1941—1942, не знает настоящей войны.

Покрышкин несколько раз был близок к гибели. Пулемётная пуля прошла через его сиденье с правой стороны, повредила плечевой ремень, отрикошетила от левой стороны и поцарапала подбородок, покрыв приборную доску кровью.

Зимой 1941 года Покрышкин, управляя МиГ-3, взлетел, несмотря на грязь и дождь после того, как двое других пилотов разбились, пытаясь взлететь. Его задание состояло в том, чтобы определить местонахождение танков фон Клейста, которые были остановлены перед городом Шахты и затем были потеряны советской разведкой. После того, как он, несмотря на кончавшееся топливо и тяжёлые погодные условия, смог вернуться и доложить эту важную информацию, его наградили орденом Ленина.

К середине ноября 1941 года выполнил 190 боевых вылетов, в том числе подавляющее большинство — 144 вылета — на штурмовку наземных войск врага. В июне-декабре 1941 года сбил 2 немецких самолёта лично и 1 — в группе.

В 1942-м продолжал воевать на Южном фронте в составе того же 55-го истребительного авиаполка. «За образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество и героизм личного состава» полк 7 марта 1942 года был переименован в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк. Продолжал воевать на Южном фронте, а с июля 1942 года — на Северо-Кавказском фронте. В августе 1942 года назначен командиром эскадрильи. В конце августа 1942 года с полком убыл в тыл для переформирования и переобучения на новые самолёты. Полк осваивал новые типы истребителей, сначала Як-1, а затем поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра»

С 1942 года Покрышкин находился в очень сложных отношениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным устаревшей тактики советской истребительной авиации. Серия их конфликтов привела к тому, что Покрышкин был снят с должности и исключён из партии, а из имевшей место стычки в лётной столовой с офицерами соседнего полка сфабриковали дело против Покрышкина, которое было направлено для рассмотрения в военный трибунал в Баку. Только заступничество комиссара полка и вышестоящих начальников спасли боевого лётчика. Дело было прекращено, а сам он восстановлен в партии и в должности. В 1942 году участвовал в Донбасской оборонительной операции, в оборонительном этапе битвы за Кавказ. За 1942 год сбил 1 немецкий самолёт лично и 1 — в группе (обе победы — июль-август).

Белл P-39 «Аэрокобра» — самолёт Покрышкина в 1943—1944 годах

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в Иран, чтобы получить новую технику. 8 апреля лётчики-гвардейцы вернулись на фронт и сразу же включились в воздушные сражения на Кубани. 9 апреля 1943 года, во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» с бортовым номером «100», с позывным «белая сотка», Покрышкин сбил Bf.109.

В воздушных боях на Кубани против прославленных немецких истребительных авиасоединений А. И. Покрышкин проявил себя во всём блеске таланта умелого воздушного бойца и мастера тактики. Его новые тактические приёмы для патрулирования воздушного пространства, такие как «скоростные качели», «кубанская этажерка», и использование наземных радаров, а также продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе. В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942 годов, подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром.

За апрель 1943 года он сбил 10 немецких самолётов. Тогда же А. И. Покрышкин получил своё первое звание Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1943 года).

За май 1943 года он сбил 12 самолетов и 2 — в июне. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943. В воздушной битве на Кубани он сбил лично 22 самолёта врага, стали асами многие его ученики, а Покрышкин приобрёл всесоюзную славу.

В июле 1943 года Александр Иванович присутствовал на Краснодарском процессе над пособниками немецких оккупантов.

С ноября 1943 года — заместитель командира 16-го гвардейского истребительного авиационного полка. Кроме воздушных сражений на Кубани, в 1943 году участвовал в Миусской наступательной операции (2 победы), Донбасской наступательной операции (7 побед), Мелитопольской наступательной операции (1 победа) и в блокировании немецких войск в Крыму (5 побед).

Именно 1943 год стал «звёздным часом» Покрышкина — в этом году он сбил лично 38 самолётов врага. К концу 1943 года выполнил 550 боевых вылетов, провёл 137 воздушных боёв, сбил 53 самолёта противника.

С января по начало мая 1944 года А. И. Покрышкин с полком находился в тылу на переформировании. В феврале 1944 года он получил повышение и предложение продолжить службу в Главном штабе ВВС РККА — управлять подготовкой новых пилотов. Но боевой лётчик отверг это предложение и остался в своём полку. С марта 1944 года он — командир 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Новая должность не позволяла ему так же часто, как раньше летать на боевые задания. Он должен был уделять больше времени командованию частью, управляя действиями своего полка с командного пункта.

С начала мая 1944 года — вновь в боях на 2-м Украинском и с июля — на 1-м Украинском фронтах. В июне 1944 года Покрышкин получил звание полковника и принял командование 9-й гвардейской авиадивизией.

А. И. Покрышкин в день награждения третьей звездой Героя в студии Всесоюзного радио с Ю. Б. Левитаном

19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

В 1944 году участвовал в воздушном сражении в районе Ясс, в Львовско-Сандомирской операции (в ней одержал 2 последние официально засчитанные ему победы), прикрывал с воздуха наземные части на Сандомирском плацдарме.

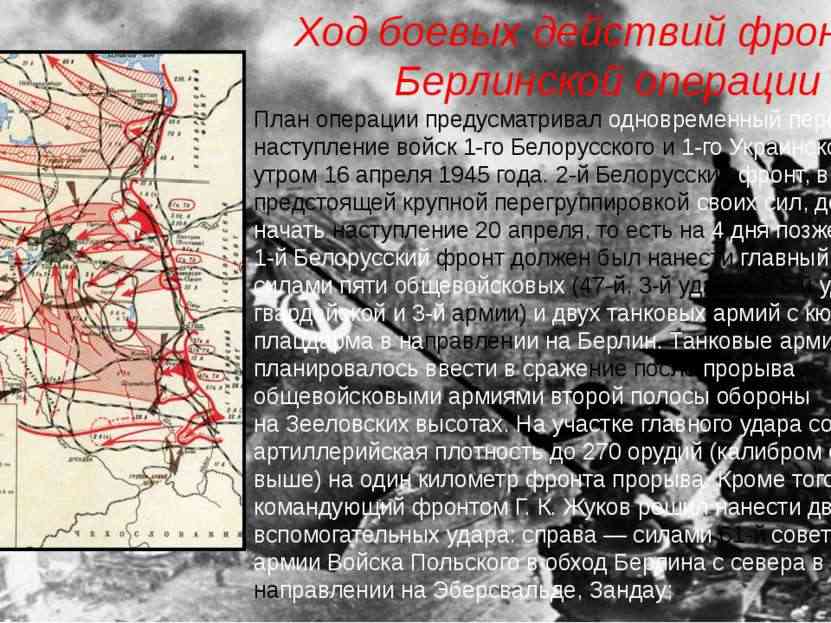

В 1945 году полковник А. И. Покрышкин командовал дивизией в ходе Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражскойнаступательных операций. Дивизия под его командованием получила почётное наименование «Берлинская» и была награждена тремя орденами. Сам Покрышкин последний боевой вылет выполнил 30 апреля 1945 года.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

Количество побед А. И. Покрышкина

В СССР официально считалось, что за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе[5].

Однако после распада СССР ряд авторов настаивают на меньшем числе его побед. Так, М. Быков в своих справочниках пишет только о 46+6 (43+3) подтверждённых победах и ставит Покрышкина только на 7-е место по результативности среди истребителей Великой Отечественной войны (Кожедуб И. Н. — 64+0 (+2), Речкалов Г. А. — 61+4 (+3), Гулаев Н. Д. — 55+5, Евстигнеев К. А. — 52+3, Глинка Д. Б. — 50+0, Скоморохов Н. М. — 46+8 (43+3), Покрышкин А. И. — 46+6 (43+3), Колдунов А. И. — 46+1 (43+1), Ворожейкин А. В. — 45+1, Попков В. И. −41+1).

А. Табаченко указывает ещё меньшее число побед аса, но его книга подвергалась критике за предвзятость. Например, А. Марчуков после детального исследования архивов критически разбирает книги М. Быкова и особенно А. Табаченко, и приводит полный список побед А. И. Покрышкина в количестве 53 личных и 6 групповых.

Сам А. И. Покрышкин однажды в частной беседе с В. М. Молотовым сказал, что сбил около 90 самолётов противника, но искать подтверждение этих побед бессмысленно.

По некоторым публикациям, в течение 1941 года Покрышкиным были одержаны ещё несколько побед, не вошедших в его общий счёт. Причиной этому было уничтожение документов штаба истребительного авиаполка при отступлении. Сам Александр Иванович по этому поводу говорил, что эти не посчитанные самолёты всё равно пойдут в общий счёт Победы. Кроме того, неофициальный список его побед (как и всех пилотов РККА) может быть значительно больше, так как в приказе НКО СССР № 0299 «О порядке награждения лётного состава Военно-Воздушных Сил Красной Армии за хорошую боевую работу и мерах борьбы со скрытым дезертирством среди отдельных лётчиков» от 19 августа 1941 года говорилось следующее:

Количество сбитых самолётов устанавливается в каждом отдельном случае показаниями лётчика-истребителя на месте, где упал сбитый самолёт противника и подтверждениями командиров наземных частей или установлением на земле места падения сбитого самолёта противника командованием полка.

Впоследствии, в приказе НКО № 0489 от 17 июня 1942 г. было установлено:

«Выплату за сбитые самолёты противника производить в случаях подтверждения этого наземными войсками, фотоснимками или докладе нескольких экипажей.»

Однако даже в 1943 году, на совещании в штабе 4-й воздушной армии, которое проходило в ходе напряжённых боёв на Кубани, Покрышкин обратил внимание на то, что фактически сбитые самолёты противника засчитываются согласно правилам, введённым ещё в начале войны:

В своём выступлении говорил о целесообразности перехвата вражеских бомбардировщиков на маршруте их полёта к цели, чтобы предотвратить удары по нашим наземным войскам. Привёл примеры перехвата моей восьмёркой больших групп бомбардировщиков противника в глубоком тылу врага. К сожалению, уничтоженную технику нам не засчитывают. В приказе, изданном ещё в начале войны, установлено, что сбитые самолёты противника должны быть подтверждены нашими наземными войсками или зафиксированы кинопулемётом. Разве могут передовые части видеть воздушный бой, если мы дерёмся в двадцати — тридцати километрах в тылу у противника? Наша же промышленность пока производит самолёты без кинопулемётов. К примеру, в районе Мысхако основные бои нам пришлось вести над морем, в пятидесяти километрах западнее Новороссийска. Сбитые машины врага хорошо видели стрелки сопровождаемых нами бомбардировщиков. Но их данные не служат подтверждением победы в воздушной схватке. Попросил от имени лётчиков-истребителей этот приказ изменить.

Выслушав моё выступление и сделав пометки в блокноте на столе, Вершинин сказал: — Товарищ Покрышкин, ваше выступление заслуживает внимания. По этим вопросам будут даны указания. Предложения по приказу о сбитых самолётах доложим в Москву. В отношении боёв в районе Мысхако вам и штурману армии завтра же слетать в бомбардировочный полк. При получении подтверждения засчитаем сбитые самолёты. [1]

Также Покрышкин нередко отдавал сбитые им самолёты на счета подчинённых (в основном, ведомых), стимулируя их таким образом. Это было достаточно распространённым явлением.

В полку под командованием А. И. Покрышкина служили и другие прославленные лётчики, в том числе дважды Герои Советского Союза А. Ф. Клубов и Г. А. Речкалов, а также Герои Советского Союза И. И. Бабак, В. Е. Бондаренко, Г. Г. Голубев, Н. М. Искрин, В. П. Карпович, С. И. Лукьянов, К. Е. Селиверстов, Н. А. Старчиков, К. В. Сухов, Н. Л. Трофимов, А. И. Труд, В. И. Фадеев, А. В. Фёдоров, В. А. Фигичев.